此條目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2013年7月16日) |

2021年SpaceX載人2號任務中拍攝的國際太空站 | |

国际空间站臂章 | |

| 空间站信息 | |

|---|---|

| COSPAR ID | 1998-067A |

| SATCAT no. | 25544 |

| 呼号 | Alpha、Station |

| 成员数量 | 遠征:远征73 目前:7 (载人10号、联盟MS-27) 指令长:大西卓哉 |

| 发射日期 | 1998年11月20日 |

| 发射台 | |

| 质量 | 419,725公斤(925,335磅) |

| 长度 | 73米(239.4英尺) |

| 宽度 | 109.0米(357.5英尺) |

| 加压体积 | 915.6 立方米(32,333立方英尺) |

| 大气压力 | 101.3千帕 氧气 21% 氮气 79% |

| 远地点 | 421公里平均海拔 |

| 近地点 | 417公里平均海拔 |

| 轨道倾角 | 51.6度 |

| 平均速度 | 7660米/秒 (27,600公里/小时) |

| 轨道周期 | 92.68分钟 |

| 在轨天数 | 9652 (4月24日) |

| 有人天数 | 8941 (4月24日) |

| 轨道数目 | 151503 (4月24日) |

| 轨道衰减 | 2公里/月 |

| 资料日期: 2010年5月23日 (除非另外注释) 参考资料: [1][2][3] | |

| 配置图 | |

国际空间站装配状况 (至2022年12月) | |

國際太空站(法語:Station spatiale internationale,縮寫為SSI;英語:International Space Station,縮寫為ISS;俄语:Междунаро́дная косми́ческая ста́нция,縮寫為МКС),是一個在近地軌道上運行的科研設施,是人类目前在轨的两个空间站之一,亦是人類歷史上第九個載人太空站。國際太空站分为两个部分:俄罗斯轨道段(ROS)由俄罗斯运营,而美国轨道段(USOS)由美国和其他国家运营。太空站的主要功能是作為在微重力環境下的研究實驗室,研究領域包括生物學、物理學、天文學、地理學、氣象學等,目前由五个国家或地区合作运转,包括美国国家航空航天局、俄罗斯航天国家集团、日本宇宙航空研究开发机构、加拿大太空局和欧洲空间局。

截止2022年4月,已有来自20国的宇航员和太空游客登上国际空间站,但均为美国或俄罗斯主导的太空计划。从1998年11月15日国际空间站第一个部份曙光号功能货舱发射升空。第一批長期居民遠征1遠征隊於2000年11月2日抵達。到2010年6月,空间站已经在轨道上环绕地球运转了66000圈[4]。俄罗斯质子号和联盟号火箭以及美国航天飞机发射了国际空间站的主要模块。负责空间站与地面之间运输的太空船有俄罗斯联盟号、进步号以及美国的龙飞船2号、天鵝號宇宙飛船等。国际空间站最多可承载七名乘员(長時間),大部分实验设施也已经投入使用。由于大气阻力和重新启动等因素的影响,国际空间站的轨道实际高度常发生漂移。截至2024年3月[update],已有來自22個國家的279人造訪過国际空间站。[5]

2022年1月,美國太空總署宣佈計劃於2031年1月令國際空間站退役使其脫離軌道,並將任何殘餘物引導到南太平洋的一個偏遠地區。[6]在2031年1月由NASA專用太空船脫離軌道之前,國際太空站預計將擁有額外的模組(例如公理太空模块段),美國也在研究後續空間站外包給商業公司的可行性與法規問題。[7]

国际空间站的未来计划包括增加至少一个模块,即 Axiom Space 的 有效载荷动力热模块。该站预计将持续运行至 2030 年底,之后将使用 龙飞船2号 脱离轨道。[8]

2022年7月26日,俄罗斯單方面表示将在2024年之后退出国际空间站。[9]不過在俄航太部門的建議下,改為延至其完工後續的基礎設施為止[10][11]。

目的

[编辑]国际空间站最初计划用作实验室、天文台和太空工厂,同时为未来可能前往月球、火星和小行星的任务提供运输、维护和低地球轨道中转基地。然而, NASA和俄罗斯航天局最初的谅解备忘录中设想的用途并未全部实现。2010年美国国家太空政策赋予了国际空间站额外的角色,包括服务于商业、外交和教育目的。

科学研究

[编辑]国际空间站为开展科学研究提供了一个平台,提供电力、数据、冷却系统以及空间站人员,以便开展各种实验。

小型无人航天器也可以为实验提供平台,特别是那些涉及零重力和太空暴露的实验。空间站提供了一个长期环境,可以在其中进行长达数十年的研究,又能让研究人员随时进入。[12][13]

国际空间站允许多组实验共享相同的发射和空站人员时间,从而简化了单个实验。国际空间站开展的研究领域十分广泛,包括天体生物学、天文学、物理科学、材料科学、太空天气、气象学,以及包括空间医学和生命科学在内的人体研究。[14]

地球上的科学家能随时访问空间站上的数据并能为人员实验修改提出建议。如果有必要进行后续实验,利用定期发射的补给船,也能相对容易地为实验来带所需的新硬件。[13]

空站人员将进行持续数月的探险飞行。六名空站人员每周大约需要工作160个工时。然而,他们大量时间都花在了空间站的维护工作上。[15]

或许,国际空间站上最引人注意的实验就是阿尔法磁谱仪(AMS),它旨在探测暗物质并解答有关宇宙的其他基本问题。据 NASA 称,AMS 与哈勃太空望远镜一样重要。它目前停靠在空间站,由于其功率和带宽需求,无法轻易容纳在自由飞行的卫星平台上。2013 年 4 月 3 日,科学家报告称,AMS 可能探测到暗物质的迹象。据科学家称,“来自太空的阿尔法磁谱仪的首批结果证实,地球上的宇宙射线中存在无法解释的高能正电子过量”。[16][17][18][19][20][21][22][23]

太空环境对生命而言十分恶劣。在太空中,无防护的存在具有以下特点:强辐射场(主要由质子和来自太阳风的其他亚原子带电粒子以及宇宙射线组成)、高真空、极端温度和微重力。一些简单的生命形式(称为极端微生物)以及小型无脊椎动物(称为缓步动物)可以通过脱水在这种极度干燥的环境中生存。[24][25][26]

太空环境对生命具有极大的敌意。未受保护的太空暴露面临强烈的辐射场(主要由太阳风中的质子和其他带电亚原子粒子组成,此外还有宇宙射线)、高真空、极端温度和微重力。[24] 一些被称为极端微生物的简单生命形式,[25] 以及称为缓步动物的小型无脊椎动物[26],可以通过干燥适应在极度干燥的状态下生存于这种环境中。

医学研究正在提升对长期太空暴露对人体影响的认识,包括肌肉萎缩、骨质疏松和体液转移。这些数据将用于评估高时长载人航天和太空殖民的可行性。2006年的研究数据显示,在长时间的星际航行后(例如前往火星所需的六个月旅程),如果宇航员降落在行星表面,他们将面临严重的骨折和行动困难风险。[27][28]

在国际空间站(ISS)上进行的医学研究由国家航天生物医学研究所(NSBRI)主持。其中一个重要研究是微重力高级诊断超声,宇航员在远程专家的指导下进行超声扫描。该研究旨在探索太空中的医学诊断和治疗。通常情况下,国际空间站上没有医生,因此诊断疾病是一项挑战。预计远程引导的超声扫描技术将在地球上的紧急情况和偏远地区医疗中发挥作用,解决缺乏专业医生的问题。[29][30][31]

2020年8月,科学家报告称,地球上的细菌(特别是高度耐受环境危害的耐辐射奇球菌)能够在外太空生存三年,这项研究基于国际空间站的实验。这一发现支持了胚种论,即生命可能遍布宇宙,并通过宇宙尘埃、流星体、小行星、彗星、矮行星或受污染的航天器传播。[32]

在2010年代,随着2011年美国轨道舱段的完工,国际空间站上的遥感地球观测、天文学和深空研究显著增加。在国际空间站计划的20多年中,站内和地面的研究人员分析了地球大气中的气溶胶、臭氧、闪电和氧化物,以及宇宙中的太阳、宇宙射线、宇宙尘埃、反物质和暗物质。搭载在国际空间站的地球遥感实验包括轨道碳观测卫星3、ISS-RapidScat、ECOSTRESS、全球生态系统动态研究和云气溶胶输送系统。用于太空天文观测的设备包括SOLAR、中子星内部成分探测器、量热电子望远镜、全天空X射线监测仪(MAXI)和阿尔法磁谱仪。[14][33]

自由落体

[编辑]

国际空间站所在高度的重力约为地表重力的90%,但由于轨道上的物体处于持续的自由落体状态,因此呈现出一种失重的状态。[34]

然而,这种表观失重状态受到以下五种因素的扰动:[35]

- 来自残余大气的阻力。

- 机械系统和机组人员活动产生的振动。

- 机载姿态控制控制力矩陀螺仪(CMG)的调整。

- 火箭发动机用于姿态调整或轨道变更时的推力影响。

- 重力梯度稳定效应,即潮汐力效应。国际空间站内不同位置的物体如果未固定在站体上,将遵循略微不同的轨道运动。由于它们被机械连接在一起,这些物体会经历微小的力,使空间站整体保持刚体运动。

研究人员正在调查国际空间站近乎失重环境对植物和动物的演化、发育、生长及内部生理过程的影响。根据部分研究数据,NASA 计划进一步探索微重力对三维、人类组织样本生长的影响,以及微重力环境下可形成的特殊蛋白质晶体。[14]

研究微重力下的流体物理学将有助于建立更精确的流体行为模型。由于在微重力环境下流体可以几乎完全混合,物理学家正在研究在地球上难以混合的流体。此外,研究低重力和低温条件下的反应,有助于深入理解超导现象。[14]

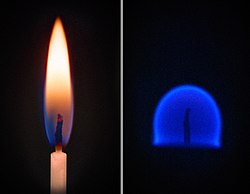

材料科学研究是国际空间站的一项重要科研活动,其目标是在地球上优化制造技术,从而实现经济效益。[36] 其他研究方向还包括低重力对燃烧过程的影响,例如燃烧效率、排放控制以及污染物管理。这些研究成果可能会改善能源生产技术,并带来经济和环境效益。[14]

探索

[编辑]

国际空间站(ISS)在相对安全的低地球轨道提供了一个测试航天器系统的地方,这些系统将用于前往月球和火星的长时任务。这提供了在轨操作、维护、修理和更换活动的经验。这将有助于开发在离地球更远的航天器操作所需的关键技能,降低任务风险,并提升星际航天器的能力。[37] 提到MARS-500实验,这是一项在地球上进行的乘务员隔离实验,欧洲航天局(ESA)表示:“虽然国际空间站对于回答有关失重、辐射和其他特定空间因素可能影响的问题至关重要,但诸如长期隔离和密闭影响等方面,通过地面模拟可以更恰当地解决。”[38] 2011年,俄罗斯航天局(Roscosmos)载人航天计划负责人谢尔盖·克拉斯诺夫建议在国际空间站上进行“缩短版”的MARS-500实验。[39] 2009年,谢尔盖·克拉斯诺夫注意到伙伴关系框架本身的价值,他写道:“与单独行动的伙伴相比,发展互补能力和资源的伙伴能为我们提供更多空间探索成功和安全的保证。国际空间站正在帮助推进近地空间探索以及太阳系(包括月球和火星)研究和探索的未来计划的实现。”[40] 载人火星任务可能是涉及多个航天机构和当前国际空间站伙伴关系之外的国家的多国努力。2010年,欧洲航天局总干事让-雅克·多尔丹表示,他的机构准备向其他四个伙伴提议,邀请中国、印度和韩国加入国际空间站伙伴关系。[41] 美国国家航空航天局局长查尔斯·博尔登在2011年2月表示:“任何火星任务都可能是全球努力。”[42] 目前,美国联邦立法禁止美国国家航空航天局未经联邦调查局和国会批准与中国在航天项目上合作。[43]

教育和文化推广

[编辑]

国际空间站乘务员通过运行学生开发的实验、进行教育演示、允许学生参与课堂版本的国际空间站实验,并通过无线电和电子邮件直接与学生互动,为地球上的学生提供了机会。[44][45] 欧洲航天局提供了一系列可供课堂使用的免费教学材料,可供下载。[46] 在一节课中,学生可以导航国际空间站内外的3D模型,并面对实时解决的突发挑战。[47] 日本航空宇宙研究开发机构(JAXA)旨在激励儿童“追求工艺精神”,并提高他们“对生命重要性和社会责任的意识”。[48] 通过一系列教育指南,学生们对过去和近期的载人航天飞行以及地球和生命有了更深入的理解。[49][50] 在JAXA的“空间种子”实验中,通过种植在国际空间站上飞行约九个月的向日葵种子,探索航天飞行对植物种子的突变效应。在2008年至2010年中期“希望号”利用的第一阶段,来自十多所日本大学的研究人员在不同领域进行了实验。[51] 文化活动是国际空间站计划的另一个主要目标。日本航空宇宙研究开发机构空间环境与利用中心主任田中哲夫曾说:“太空中有某种东西甚至能触动对科学不感兴趣的人。”[52] 国际空间站上的业余无线电(ARISS)是一个志愿者项目,鼓励全球学生通过与国际空间站乘务员的业余无线电通信机会,追求科学、技术、工程和数学领域的职业。ARISS是一个国际工作小组,由来自九个国家的代表团组成,包括欧洲的几个国家,以及日本、俄罗斯、加拿大和美国。在无法使用无线电设备的地区,扬声器电话将学生连接到地面站,然后将通话连接到空间站。[53]

第一次轨道是一部2011年的长篇纪录片,讲述了东方1号,第一次围绕地球的载人航天飞行。通过尽可能将国际空间站的轨道与东方1号的地面路径和时间匹配,纪录片制作者克里斯托弗·赖利和欧洲航天局宇航员保罗·内斯波利能够拍摄尤里·加加林在其开创性轨道飞行中看到的景色。这段新镜头与来自俄罗斯国家档案的原始东方1号任务音频记录剪辑在一起。内斯波利被认为是这部纪录片的摄影指导,因为他在第26远征队/27期间亲自录制了大部分镜头。[54] 这部电影于2011年在YouTube上全球首映,通过网站firstorbit.org以免费许可方式播放。[55] 2013年5月,指挥官克里斯·哈德菲尔德在空间站上拍摄了大卫·鲍伊的“太空奇遇”音乐视频,并在YouTube上发布。[56][57] 这是第一部在太空中拍摄的音乐视频。[58] 2017年11月,在参与国际空间站第52远征队/53期间,保罗·内斯波利录制了两次他的语音(一次用英语,另一次用他的母语意大利语),供维基百科文章使用。这是第一批专为维基百科在太空中制作的内容。[59][60] 2021年11月,宣布了一个名为“The Infinite”的虚拟现实展览,展示国际空间站上的生活。[61]

命名

[编辑]国际空间站最初提议的名字是“阿尔法(Alpha)空间站”,但是遭到俄罗斯的反对,理由是此名字暗示国际空间站是人类历史上第一个空间站,而苏联及后来的俄罗斯先后成功地运行过8个空间站。虽然国际空间站的命名没有采用最初提出的阿尔法空间站,但是空间站的无线电呼号却是“阿尔法”,这个呼号是空间站第一批乘员登站时确定的,当时国际空间站的名字仍然未定,时任美国宇航局主席的丹尼爾·戈爾丁将空间站的临时呼号定为阿尔法,此呼号后来沿用下来,成为空间站的正式电台呼号。

歷史

[编辑]國際太空站計劃的前身是美國太空總署的自由号空间站,這個計劃是1980年代美國戰略防禦計劃計劃的一個組成部分。在1987年12月1日美國太空總署宣佈波音公司、通用電氣公司、麥道飛機公司和洛迪恩推進動力公司獲得了參與建造自由太空站的訂單。老布什執政期間,星球大戰計劃被擱置,自由太空站也隨之陷入停頓,1993年時任美國總統的克林頓正式結束了自由太空站計劃。冷戰結束後在美國副總統戈爾的推動下,自由太空站重獲新生,美國太空總署開始與俄羅斯聯邦太空局接觸,商談合作建立太空站的構想。

1998年11月15日國際太空站的第一個組件曙光號功能貨艙進入預定軌道,同年12月,由美國製造的團結號節點艙升空並與曙光號連接,2000年7月星辰號服務艙與太空站連接。2000年11月2日首批太空人登上國際太空站。

國際太空站的各個組件大多由美國太空總署的太空梭進行運輸,由於各個組件大多在地面就已經完成建設任務,太空人在太空只需要進行很少的操作便可以將組件連接上太空站主體。國際太空站完全完成之後,根據其設計共可以提供7名太空人同時工作和生活。

國際太空站的預算遠遠超過了美國太空總署最初的預計,其建造時間表也比預定的要晚,其主要原因是2003年發生哥倫比亞號太空梭失事事件之後,美國太空總署停飛了所有的太空梭。在太空梭停飛的兩年半時間裡,太空站的人員和物資運輸完全依賴俄羅斯的聯盟號太空船,太空站上的科學研究活動也儘可能地被壓縮了。按照預定計劃,太空站的建設將在太空梭重返太空之後在2006年恢復,但是在2005年7月發現號太空梭的STS-114飛行任務完成後,由於太空梭隔熱材料在升空過程中脫落,美國太空總署再次停飛所有太空梭,這使得國際太空站的建設時間表再次拖延。

2006年11月20日,國際太空站上的活動首次在地球上進行了高畫質電視直播,並在紐約的時代廣場大螢幕電視上播放。這是人類首次觀看到來自太空的高畫質電視直播畫面。直播節目的主角是國際太空站第14長期考察組指令長邁克爾·洛佩斯-阿萊格里亞,攝像師是站內的隨航工程師托馬斯·賴特爾。這套直播系統名為太空影片網關,直播的清晰度可以達到普通類比電視的6倍。[62]

2007年1月31日,國際太空站第14長期考察組中的兩名美國太空人洛佩斯-阿萊格里亞和蘇尼特·威廉斯成功進行超過7個小時的太空漫步。他們將命運號實驗艙的一個冷卻回路從臨時系統接入永久系統,完成了一些電路接線工作,使對接的太空梭能接入並使用太空站上新太陽能電池板提供的電力,將一個遮光反射罩和隔熱罩丟棄,然後將一組舊太陽能電池板上的散熱器回收[63]。2月4日美國東部時間上午8時38分,這兩名太空人再度出艙,進行約7個小時的太空漫步。他們將命運號實驗艙的另一個冷卻回路從臨時系統接入永久系統,對一個廢棄的氨水冷卻設備進行清理[64]。2月8日,這兩名太空人完成了6小時40分鐘的第三次太空漫步,將太空站外的兩個大型遮罩移除丟棄,並安裝貨物運輸機的幾個附屬裝置[65]。2月22日,國際太空站飛行工程師、俄羅斯太空人米哈伊爾·秋林和洛佩斯-阿萊格里亞進行一次6個多小時的計劃外太空漫步,修復了對接在太空站上的進步M-58飛船的一處未能收攏的天線[66]。

2007年10月30日[67],美國「發現號」太空梭太空人日前為國際太空站重新裝配太陽能天線電池板時,電池板出現破裂,美國太空總署科學家檢視電池板破損處,瞭解造成原因。

2009年3月,美國太空總署網站開始線上直播國際太空站即時畫面,太空站工作人員睡覺或者下班的时候,全球網際網路用户可以通過網路欣賞太空站的直播影像[68]。

2012年5月31日,全球首艘造訪太空站的商業太空船——美国龍飞船成功返回地球,制造龍飞船的SpaceX與美國太空總署簽署了價值16億美元的合約,向太空站發射12次貨運太空船。

站體漏氣事件

[编辑]2020年9月29日,星辰號舱體出现漏气[69]。翌月19日,俄羅斯太空人阿纳托利·伊万尼申利用茶包里釋出的些許茶葉,讓其漂浮於星辰號的轉隔艙裡。隨後緊閉中轉隔艙口密封,再以攝影機監控茶葉於微重力下飄浮方向之移動軌跡,終於在靠近星號服務艙通訊設備附近一處牆上刮痕上找到洩漏點,太空人最後利用卡普頓膠帶(Kapton tape)修補了這個裂縫[70]。

建造

[编辑]

按照计划,建造整个国际空间站共需要超过50次太空飞行和组装,其中的39次飞行需要由航天飞机完成,每次約15噸左右,有大约30次飞行和装配任务需要进步号飞船上的貨物提供支持。整个建造工作完成后,国际空间站将会有1200立方米的内部空间,总重量420公噸,总输出功率达到110千瓦,桁架长度108.4米,舱体长度74米,额定乘员6人。

整个空间站由众多组件构成:

| 组件 | 航次 | 运载者 | 發射时间 | 长度 (m) |

直径 (m) |

质量 (kg) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 曙光號功能貨艙 | 1 A/R | 质子號 | 1998年11月15日 | 12.6 | 4.1 | 19,323 |

| 团结号节点舱(1號節點艙) | 2A - STS-88 | 奋进号 | 1998年12月4日 | 5.49 | 4.57 | 11,612 |

| 星辰号服务舱 | 1R | 质子號 | 2000年7月12日 | 13.1 | 4.15 | 19,050 |

| 国际空间站桁架 - Z1桁架 | 3A - STS-92 | 发现号 | 2000年10月11日 | 4.9 | 4.2 | 8,755 |

| 国际空间站桁架 - P6桁架及太阳能电池板 | 4A - STS-97 | 奋进号 | 2000年11月30日 | 73.2 | 10.7 | 15,824 |

| 命运号实验舱 | 5A - STS-98 | 亚特兰蒂斯号 | 2001年2月7日 | 8.53 | 4.27 | 14,515 |

| 外部裝載平臺1 (ESP-1) | 5A.1 - STS-102 | 亚特兰蒂斯号 | 2001年3月13日 | 4.9 | 3.65 | 2,676 |

| 移动维修系统 - 空間站遙控機械臂(加拿大臂2) | 6A - STS-100 | 奋进号 | 2001年4月19日 | 17.6 | 0.35 | 4,899 |

| 尋求號氣密艙(聯合气密舱) | 7A - STS-104 | 亚特兰蒂斯号 | 2001年7月12日 | 5.5 | 4 | 6,064 |

| 科學號多用途實驗艙 | 3R - 535-45 | 质子M | 2021年7月21日 | 13 | 30 | 20,350 |

| 国际空间站桁架 - S0桁架 | 8A - STS-110 | 亚特兰蒂斯号 | 2002年4月8日 | 13.4 | 4.6 | 13,971 |

| 移动维修系统 - 機械臂移動平臺 | UF-2 - STS-111 | 奋进号 | 2002年6月5日 | 5.7 | 2.9 | 1,450 |

| 国际空间站桁架 - S1桁架 | 9A - STS-112 | 亚特兰蒂斯号 | 2002年10月7日 | 13.7 | 4.6 | 14,124 |

| 国际空间站桁架 - P1桁架 | 11A - STS-113 | 奋进号 | 2002年11月23日 | 13.7 | 4.6 | 14,003 |

| 外部裝載平臺2 (ESP-2) | LF1 - STS-114 | 发现号 | 2005年7月26日 | 4.9 | 3.65 | 2,676 |

| 国际空间站桁架 - P3、P4桁架及太陽能電池板 | 12A - STS-115 | 亚特兰蒂斯号 | 2006年9月9日 | 13.8 | 4.8 | 15,824 |

| 国际空间站桁架 - P5桁架 | 12A.1 - STS-116 | 发现号 | 2006年12月9日 | 3.4 | 4.6 | 1,864 |

| 国际空间站桁架 - S3、S4桁架及太陽能電池板 | 13A - STS-117 | 亚特兰蒂斯号 | 2007年6月8日 | 13.7 | 5.0 | 16,183 |

| 国际空间站桁架 - S5桁架 | 13A.1 - STS-118 | 奋进号 | 2007年8月8日 | 3.4 | 4.6 | 1,864 |

| 外部裝載平臺3 (ESP-3) | 13A.1 - STS-118 | 奋进号 | 2007年8月8日 | 4.9 | 3.65 | 2,676 |

| 和諧號節點艙(2號節點艙) | 10A - STS-120 | 亚特兰蒂斯号 | 2007年10月23日 | 7.2 | 4.4 | 14,288 |

| 哥倫布實驗艙 | 1E - STS-122 | 亚特兰蒂斯号 | 2008年2月7日 | 6.9 | 4.5 | 19,300 |

| 希望號日本實驗艙 - 實驗儲藏艙 | 1J/A - STS-123 | 奋进号 | 2008年3月11日 | 3.9 | 4.4 | 4,200 |

| 移动维修系统 - 特殊微動作機械手 | 1J/A - STS-123 | 奋进号 | 2008年3月11日 | 3.67 | 6.70 | 1,560 |

| 希望號日本實驗艙 | 1J - STS-124 | 发现号 | 2008年5月31日 | 11.19 | 4.39 | 14,800 |

| 希望號日本實驗艙 - 日本機械臂 | 1J - STS-124 | 发现号 | 2008年5月31日 | 10.0 | 0.35 | 780 |

| 国际空间站桁架 - S6桁架及太陽能電池板 | 15A - STS-119 | 发现号 | 2009年3月15日 | 13.84 | 4.97 | 14,100 |

| 希望號日本實驗艙 - 外部實驗平臺 | 2J/A - STS-127 | 奋进号 | 2009年7月15日 | 5.20 | 5.00 | 4,100 |

| 迷你研究艙2(探索號迷你研究艙) | 5R - 進步-M-MIM2 | 进步號 | 2009年11月10日 | 2.25 | 4.049 | 3,670 |

| 寧靜號節點艙(3號節點艙) | 20A - STS-130 | 奋进号 | 2010年2月8日 | 6.706 | 4.480 | 19,000 |

| 穹頂艙 | 20A - STS-130 | 奋进号 | 2010年2月8日 | 1.500 | 2.955 | 1,880 |

| 迷你研究艙1(晨曦號迷你研究艙) | ULF4 - STS-132 | 亚特兰蒂斯号 | 2010年5月14日 | 6.00 | 2.35 | 8,015 |

| 多用途增壓艙 | ULF5 - STS-133 | 发现号 | 2011年2月24日 | N/A | N/A | N/A |

周期性往返任务:

- 多用途物流艙(MPLM)

已脱离的组件

已取消的组件

- 離心重力艙

- 對接貨艙

- 多用途對接艙

- 生活艙

- 乘員逃生太空船

- 空間站推進艙

- 俄羅斯實驗艙

- 臨時控制艙

往返航天器

此外还有很多非承重桁架用于支撑空间站巨大的太阳能电池板。

美国太空制造公司专门设计的用于国际空间站微重力制造项目的3D打印机已经通过了美国宇航局最后的验证测试,将于2014年8月发射到国际空间站投入使用。[71]

組件配置

[编辑]下面是空间站主要组成部分的图示。蓝色区域是航天员不使用宇航服就可以进入的加压部分。空间站的非增压上层建筑用红色表示。计划中的组件用白色显示,以前的组件用灰色显示。其他非增压部件为黄色。团结号节点舱同命运号实验舱直接相连。为了清晰起见,图中二者被分开显示。类似的情况在图示中也可以被注意到。

争议

[编辑]

有很多持批评观点的人认为国际空间站计划是在浪费时间和金钱,并且抑制了其他更有意义的计划。持有这种观点的人列举,花费在国际空间站计劃上的上千亿美元和近乎一世代的时间,可以用来实施无数的无人太空任务,或者将这些时间和金钱花在地球上的研究中,也要比国际空间站更有意义。空间站的支持者认为对于空间站的批评是目光短浅而且带有欺骗性的,支持者认为花费在载人空间探索上的巨额经费同样会给地球上的每个人带来切实的好处。有评估指出,国际空间站计划所开发的载人航天相关技术的商业应用,会间接带动全球经济,其所带来的收益是最初投资的七倍,也有一些相对保守的估计则认为此种收益只是最初投资的三倍。还有一些坚定的支持者认为,即使国际空间站在科学方面的意义为零,仅其发挥的推动国际合作的作用,也足以令这个计划彪炳史册。

运行

[编辑]目前对接/停泊情况

[编辑]

| 任务 | 类型 | 飞船 | 位置 | 到达 (UTC) | 脱离 (计划) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 进步MS-29 | 载货 | 进步号 No. 459 | 探索号实验舱 天顶 | 2024年11月23日 | 2025年5月 | |

| 进步MS-30 | 载货 | 进步号 No. 460 | 星辰号服务舱 后向 | 2025年3月1日 | 2025年8月 | |

| SpaceX载人10号 | 载人 | 载人龙飞船耐力号 | 和谐号节点舱 前向 | 2025年3月16日 | 2025年7月 | |

| 联盟MS-27 | 载人 | 聯盟MS No. 758 | 碼頭號節點艙 天底 | 2025年4月8日 | 2025年12月 | |

遠征隊

[编辑]所有永久駐地乘員組命名「长期考察组N」,长期考察最长为6个月,「遠征N」在每次遠征以後連續地被增加。太空遊客沒有算作是遠征成員。以A、B、C次發射組員為例,當A+B一組在空间站時,稱為第XX次任務遠征隊,但是當A組員返回地球,C組發射時,則變成B+C組在空间站執勤,就稱為XX+1次任務遠征隊。依此類推。

远征1至6由三人组组成。在美国宇航局哥伦比亚号航天飞机失事后,第7至12次远征被减少到安全的最少两人。从第13次远征开始,考察组在2010年左右逐渐增加到6人[72][73]。从2020年开始,随着美国商業載人航天發展計畫的乘员组抵达[74],美国宇航局把长期考察组的规模增加到7名,这是国际空间站最初设计的人数[75][76]。

太空游客

[编辑]自费进入太空的旅行者被俄罗斯航天局和美国宇航局称为太空飞行参与者,有时被称为"太空游客"。在航天飞机2011年退役之前,当专业人员更换的人数不能被联盟号的三个座位整除时,而短期停留的乘员没有被派来,备用座位就由MirCorp公司通过太空探险公司出售。2011年之后,空间站的乘员人数减少到6人时,太空旅游就停止了,因为合作伙伴都要需要俄罗斯的运输工具。这段时间共有7名太空游客到达国际空间站。

在美国宇航员使用龙飞船2号抵达空间站之后,太空旅游得以继续。2021年12月以来,另有5名太空游客到达国际空间站。

轨道

[编辑]国际空间站目前维持在一个近乎圆形的轨道上,最低平均高度为370 km(230 mi),最高为460 km(290 mi)[77],位于增温层中心,与地球赤道的轨道倾角为51.6度。之所以选择这个轨道,是因为它是俄罗斯联盟号和进步号航天器从北纬46度拜科努尔航天发射场能直接到达的最低倾角,而不会飞越中国或在居民区掉落废弃火箭级[78][79]。它的平均速度为28,000公里每小時(17,000英里每小時),每天飞行15.5个轨道(一个轨道93分钟)[80]。在NASA航天飞机每次对接时,空间站的高度被允许下调,以允许更重的负载转移到空间站。在航天飞机退役后,空间站的名义轨道被提高了高度(从大约350公里到大约400公里)[81][82]。其他更频繁的补给航天器不需要这种调整,因为它们是性能更高的飞行器。[13][83]

大气层的阻力平均每月使空间站减少约2公里的高度。轨道维持可以由空间站星辰号服务舱上的两个主发动机,或与星辰号尾部对接的俄罗斯或欧洲航天器来完成。自動運載飛船在建造时有可能在其尾部增加第二个对接端口,允许其他飞船与空间站对接和助推[83]。维持国际空间站的轨道每年要使用约7.5吨的化学燃料[84],每年的成本约为2.1亿美元[85]。

退役

[编辑]2012年3月30日,俄罗斯联邦航天局局长弗拉基米爾·波波夫金表示,联邦航天局正在与外国伙伴讨论2020年后继续使用国际空间站的问题,并打算改变国际空间站的运作方式。波波夫金说,联邦航天局考虑将国际空间站的使用期延长到2028年,即使作出了延长使用期的决定,国际空间站的作用也将改变,它将成为进行技术试验和训练载人登月的平台。[86]

2022年1月,美国宇航局宣布计划于2031年1月令国际空间站退役使其脱离轨道,并将任何残余物引导到南太平洋的一个偏远地区。[6]

2023年4月6日,俄罗斯航天国家集团向俄政府建议将国际空间站俄罗斯舱段运行期限延长至2028年。[87]

成本

[编辑]国际空间站被描述為有史以來建造的最昂貴的單一項目。[88] 截至2010年,總成本為$1500億美元。這包括美國太空總署1985年至2015年對該站的$587億美元預算(以2021年美元計算為$897.3億美元)、俄羅斯$120億美元、歐洲$50億美元、日本$50億美元、加拿大$20億美元、以及為建造太空站而進行的36次太空梭飛行的費用(估計每次飛行費用為$14億美元),總計 $504億美元。假設從2000年到2015年,由2至6名工作人員使用20,000人/日,則每人/日的成本為$750萬美元,不到通貨膨脹調整後的天空實驗室每人日$1,960 萬美元(通貨膨脹前為$550萬美元)的一半.[89]

参见

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ Chris Peat. ISS—Orbit Data. Heavens-Above.com. 2010-06-18 [2010-06-18]. (原始内容存档于2018-12-25).

- ^ Steven Siceloff. NASA Yields to Use of Alpha Name for Station. Space.com. 2001-02-01 [2009-01-18]. (原始内容存档于2009-03-09).

- ^ STS-132 Press Kit (PDF). NASA. 2010-05-07 [2010-06-19]. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-25).

- ^ Statement by Charlie Bolden, NASA Budget Press Conference (PDF) (新闻稿). NASA. 2010-02-01 [2010-02-01]. (原始内容 (PDF)存档于2010-02-01).

- ^ International Space Station Visitors by Country – NASA. [2023-03-19]. (原始内容存档于23 January 2024) (美国英语).

- ^ 6.0 6.1 NASA plans to take International Space Station out of orbit in January 2031 by crashing it into 'spacecraft cemetery'. Sky News. 2022-02-01 [2022-02-01]. (原始内容存档于2022-03-15).

- ^ 黃松勳, 科技產業資訊室 (iKnow)-. NASA研究國際太空站退役後的未來低軌道國家實驗室選項. iKnow科技產業資訊室. 2023-12-28 [2024-11-10]. (原始内容存档于2025-01-22).

- ^ {{Cite web |date=26 June 2024 |title=NASA 选择国际空间站 US Deorbit Vehicle |url=https://www.nasa.gov/news-release/nasa-selects-international-space-station-us-deorbit-vehicle/ (页面存档备份,存于互联网档案馆) |access-date=26 June 2024 |website=NASA} }

- ^ 俄罗斯将退出国际空间站. 美国之音. [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-09-11) (中文).

- ^ 聯合新聞網. 想告別卻離不開?俄國無法落實的國際太空站分手宣言. 轉角國際 udn Global. [2024-11-10]. (原始内容存档于2025-01-22) (中文(臺灣)).

- ^ 中央通訊社. 2024退出國際太空站計畫有變 俄太空總署:擬續參與 | 科技. 中央社 CNA. 2022-10-04 [2024-11-10]. (原始内容存档于2024-11-12) (中文(臺灣)).

- ^ Trinidad, Katherine; Humphries, Kelly. Nations Around the World Mark 10th Anniversary of International Space Station (新闻稿). NASA. 17 November 2008 [6 March 2009]. 08-296. (原始内容存档于21 May 2022).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ 13.0 13.1 13.2 Oberg, James. International Space Station. World Book Online Reference Center. 2005 [2016-04-03].[失效連結]

- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 Fields of Research. NASA. 26 June 2007. (原始内容存档于23 January 2008).

- ^ Hartevelt-Velani, Shamim; Walker, Carl; Elmann-Larsen, Benny, The International Space Station: life in space (10), Science in School, 23 November 2009 [17 February 2009], (原始内容存档于3 February 2023)

- ^ AMS to Focus on Invisible Universe. NASA. 18 March 2011 [8 October 2011]. (原始内容存档于5 March 2023).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ In Search of Antimatter Galaxies. NASA. 14 August 2009 [8 October 2011]. (原始内容存档于14 January 2023).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ Aguilar, M. et al. (AMS Collaboration). First Result from the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station: Precision Measurement of the Positron Fraction in Primary Cosmic Rays of 0.5–350 GeV (PDF). Physical Review Letters. 3 April 2013, 110 (14): 141102. Bibcode:2013PhRvL.110n1102A. ISSN 0031-9007. PMID 25166975. doi:10.1103/PhysRevLett.110.141102

. (原始内容存档 (PDF)于10 August 2023).

. (原始内容存档 (PDF)于10 August 2023).

- ^ Staff. First Result from the Alpha Magnetic Spectrometer Experiment. AMS Collaboration. 3 April 2013 [3 April 2013]. (原始内容存档于8 April 2013).

- ^ Heilprin, John; Borenstein, Seth. Scientists find hint of dark matter from cosmos. Associated Press. 3 April 2013 [3 April 2013]. (原始内容存档于10 May 2013).

- ^ Amos, Jonathan. Alpha Magnetic Spectrometer zeroes in on dark matter. BBC News. 3 April 2013 [3 April 2013]. (原始内容存档于12 August 2023).

- ^ Perrotto, Trent J.; Byerly, Josh. NASA TV Briefing Discusses Alpha Magnetic Spectrometer Results (新闻稿). NASA. [3 April 2013]. M13-054. (原始内容存档于9 November 2023).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ Overbye, Dennis. Tantalizing New Clues into the Mysteries of Dark Matter. The New York Times. 3 April 2013 [3 April 2013]. (原始内容存档于20 August 2017).

- ^ 24.0 24.1 Horneck, Gerda; Klaus, David M.; Mancinelli, Rocco L. Space Microbiology (PDF). Microbiology and Molecular Biology Reviews (American Society for Microbiology). March 2010, 74 (1): 121–156 [4 June 2011]. Bibcode:2010MMBR...74..121H. PMC 2832349

. PMID 20197502. doi:10.1128/MMBR.00016-09. (原始内容 (PDF)存档于30 August 2011). See Space Environment on p. 122.

. PMID 20197502. doi:10.1128/MMBR.00016-09. (原始内容 (PDF)存档于30 August 2011). See Space Environment on p. 122.

- ^ 25.0 25.1 Amos, Jonathan. Beer microbes live 553 days outside ISS. BBC News. 23 August 2010 [4 June 2011]. (原始内容存档于11 August 2023).

- ^ 26.0 26.1 Ledford, Heidi. Spacesuits optional for 'water bears'. Nature. 8 September 2008. doi:10.1038/news.2008.1087.

- ^ Buckey, Jay. Space Physiology. Oxford University Press USA. 23 February 2006. ISBN 978-0-19-513725-5.

- ^ Grossman, List. Ion engine could one day power 39-day trips to Mars. New Scientist. 22 July 2009 [8 January 2010]. (原始内容存档于15 October 2023).

- ^ Boen, Brooke. Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity (ADUM). NASA. 1 May 2009 [1 October 2009]. (原始内容存档于29 October 2009).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ Rao, Sishir; et al. A Pilot Study of Comprehensive Ultrasound Education at the Wayne State University School of Medicine. Journal of Ultrasound in Medicine. May 2008, 27 (5): 745–749. PMID 18424650. S2CID 30566494. doi:10.7863/jum.2008.27.5.745

.

.

- ^ Fincke, E. Michael; et al. Evaluation of Shoulder Integrity in Space: First Report of Musculoskeletal US on the International Space Station. Radiology. February 2005, 234 (2): 319–322. PMID 15533948. doi:10.1148/radiol.2342041680.

- ^ Strickland, Ashley. Bacteria from Earth can survive in space and could endure the trip to Mars, according to new study. CNN. 26 August 2020 [26 August 2020]. (原始内容存档于11 August 2023).

- ^ Earth Science & Remote Sensing Missions on ISS. NASA. [9 December 2020]. (原始内容存档于10 August 2023).

- ^ May, Sandra. What Is Microgravity?. NASA Knows! (Grades 5–8). NASA. 15 February 2012 [3 September 2018]. (原始内容存档于7 November 2023).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ European Users Guide to Low Gravity Platforms. European Space Agency. 6 December 2005 [22 March 2013]. (原始内容存档于2 April 2013).

- ^ Materials Science 101. NASA. 15 September 1999 [18 June 2009]. (原始内容存档于14 June 2009).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ 国际空间站研究计划. 美国国家航空航天局(NASA). [2009年2月27日]. (原始内容存档于2009年2月13日).

- ^ Mars500:研究概览. 欧洲航天局. 2011年6月4日. (原始内容存档于2023年8月19日).

- ^ 空间站可能是下一次模拟火星任务的地点. 《新科学家》. 2011年11月4日 [2017年9月1日]. (原始内容存档于2017年7月11日).

- ^ 2015年之后国际空间站的可持续利用 (PDF). 国际宇航大会. [2011年12月15日]. (原始内容 (PDF)存档于2012年4月26日).

- ^ de Selding, Peter B. 欧航局局长称赞美国对空间站和地球科学的重新承诺. 《空间新闻》. 2010年2月3日.

- ^ Chow, Denise. 空间站对前往火星至关重要,美国国家航空航天局局长说. Space.com. 2011年4月8日. (原始内容存档于2023年8月11日).

- ^ Seitz, Virginia A. 给科学技术政策办公室总法律顾问的备忘录意见 (PDF). justice.gov. 美国司法部: 3. 2011年9月19日 [2012年5月23日]. (原始内容 (PDF)存档于2012年7月13日).

- ^ Kitmacher, Gary. 国际空间站参考指南. Apogee Books空间系列. 加拿大: Apogee Books. 2006: 71–80. ISBN 978-1-894959-34-6. ISSN 1496-6921.

- ^ Sandal, Gro M.; Manzey, Dietrich. 空间操作中的跨文化问题:对欧洲航天局地面人员的调查研究. 《宇航学报》. 2009年12月, 65 (11–12): 1520–1529. Bibcode:2009AcAau..65.1520S. ISSN 0094-5765. doi:10.1016/j.actaastro.2009.03.074.

- ^ 在线材料. 欧洲航天局. [2016年4月3日]. (原始内容存档于2023年8月11日).

- ^ 国际空间站3D教学工具:航天挑战I. 欧洲航天局. 2011年5月24日 [2011年10月8日]. (原始内容存档于2023年8月11日).

- ^ 通过空间教育在年轻人的内心建立和平 (PDF). 和平利用外层空间委员会 53. 奥地利维也纳: JAXA. 2010年6月. (原始内容存档 (PDF)于2023年8月11日).

- ^ JAXA航天种子儿童I:航天向日葵种子——让我们让它们开花!通过与空间环境的对比,重新认识地球环境. JAXA. 2006. (原始内容存档于2012年3月18日).

- ^ JAXA空间种子I:让我们培育航天牵牛花(日本牵牛花)、三叶草(日本鸟脚三叶草)种子并识别变异体!. JAXA. 2006. (原始内容存档于2012年3月18日).

- ^ Murakami, Keiji. 日本实验舱利用概览 (PDF). JAXA. 生物与物理科学十年调查指导委员会. 2009年10月14日 [2011年9月27日]. (原始内容 (PDF)存档于2011年11月29日).

- ^ Tanaka, Tetsuo. 希望号:日本首个载人空间设施. JAXA. [2011年10月8日]. (原始内容存档于2011年11月29日).

- ^ 国际空间站上的业余无线电. 2011年6月6日 [2011年6月10日]. (原始内容存档于2011年5月27日).

- ^ Riley, Christopher. 尤里·加加林所见:《第一次轨道》电影将揭示东方1号的视角. 《卫报》. 2011年4月11日. (原始内容存档于2023年8月10日).

- ^ 尤里·加加林的第一次轨道 - 常见问题解答. firstorbit.org. The Attic Room Ltd. [2012年5月1日]. (原始内容存档于2023年8月10日).

- ^ Warr, Philippa. 指挥官哈德菲尔德以Reddit启发的鲍伊翻唱告别国际空间站. Wired. 2013年5月13日 [2013年10月22日]. (原始内容存档于2013年10月12日).

- ^ 宇航员以鲍伊翻唱版告别(含视频). BBC新闻. 2013年5月13日 [2020年9月24日]. (原始内容存档于2023年8月11日).

- ^ Davis, Lauren. 克里斯·哈德菲尔德演唱《太空奇遇》,首部太空音乐视频. Gizmodo. 2013年5月12日. (原始内容存档于2023年8月11日).

- ^ Mabbett, Andy. 与维基百科的近距离接触:宇航员首次从太空为维基百科特别贡献. Diff. 维基媒体基金会. 2017年11月29日 [2017年12月4日]. (原始内容存档于2023年6月4日).

- ^ Petris, Antonella. 维基百科上的首次“外星”贡献:来自内斯波利 [First 'Extraterrestrial' Contribution on Wikipedia: It's by Nespoli.]. Meteo Web. 2017年12月1日 [2017年12月4日]. (原始内容存档于2023年8月11日) (it-IT).

- ^ Pearlman, Robert Z. “The Infinite”虚拟现实空间站之旅将在休斯敦首映太空行走. Space.com. 2021年11月23日 [2021年11月27日]. (原始内容存档于2023年8月10日).

- ^ 国际空间站完成首次高清晰度直播 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2006年11月17日,新华网

- ^ 張忠霞,國際太空站太空人進行太空漫步 (页面存档备份,存于互联网档案馆),新華網

- ^ 張忠霞,太空站太空人完成第二次太空漫步 (页面存档备份,存于互联网档案馆),新華網

- ^ 張忠霞,太空站太空人太空漫步創紀錄 (页面存档备份,存于互联网档案馆),新華網

- ^ 劉洋,張忠霞,太空站太空人太空漫步修復"進步"飛船天線故障 (页面存档备份,存于互联网档案馆),新華網

- ^ 國際太空站太陽電板破損 恐影響太空站用電 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-11-02.

- ^ 孝文. NASA網站开始線上直播國際太空站实时视频. 科学網. 2009-03-14 [2016-02-12]. (原始内容存档于2017-01-08) (中文(简体)).

- ^ 国际空间站再现漏气事件 未对宇航员造成威胁-中新网. www.chinanews.com. [2021-11-14]. (原始内容存档于2020-09-30).

- ^ 國際太空站氣體外洩 太空人利用茶葉抓漏 (新闻稿). 中央社. 2020-10-21 [2020-10-29]. (原始内容存档于2020-12-03) (中文(臺灣)).

- ^ 国际空间站8月将获3D打印机拟在太空制造零件. 环中网. [2014-07-01]. (原始内容存档于2014-07-14).

- ^ International Space Station Expeditions. NASA. 2009-04-10 [2009-04-13]. (原始内容存档于2011-08-14).

- ^ NASA. International Space Station. NASA. 2008 [2008-10-22]. (原始内容存档于2010-01-17).

- ^ SpaceX completes emergency crew escape manoeuvre. BBC NEWS. 2020-01-19 [2021-08-11]. (原始内容存档于2021-08-17).

- ^ Morring, Frank. ISS Research Hampered By Crew Availability. Aviation Week. 2012-07-27 [2012-07-30]. (原始内容存档于2013-05-01).

A commercial capability would allow the station's crew to grow from six to seven by providing a four-seat vehicle for emergency departures in addition to the three-seat Russian Soyuz capsules in use today.

- ^ Hoversten, Paul. Assembly (Nearly) Complete. Air & Space Magazine. 2011-05-01 [2011-05-08]. (原始内容存档于2013-10-12).

In fact, we're designed on the U.S. side to take four crew. The ISS design is actually for seven. We operate with six because first, we can get all our work done with six, and second, we don't have a vehicle that allows us to fly a seventh crew member. Our requirement for the new vehicles being designed is for four seats. So I don't expect us to go down in crew size. I would expect us to increase it.

- ^ Garcia, Mark. International Space Station Overview. NASA. 2016-04-28 [2021-03-28]. (原始内容存档于2022-03-10).

- ^ Cooney, Jim. Mission Control Answers Your Questions. Houston, TX. [2011-06-12]. (原始内容存档于2009-06-27).

Jim Cooney ISS Trajectory Operations Officer

- ^ Pelt, Michel van. Into the Solar System on a String : Space Tethers and Space Elevators 1st. New York, NY: Springer New York. 2009: 133. ISBN 978-0-387-76555-6.

- ^ Current ISS Tracking data. NASA. 2008-12-15 [2009-01-28]. (原始内容存档于2015-12-25).

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

- ^ Europe's ATV-2 departs ISS to make way for Russia's Progress M-11M. NASASpaceFlight.com. 2011-06-20 [2012-05-01]. (原始内容存档于2022-03-02).

- ^ Simberg, Rand. The Uncertain Future of the International Space Station: Analysis. Popular Mechanics. 2008-07-29 [2009-03-06]. (原始内容存档于2009-03-31).

- ^ 83.0 83.1 ISS Environment. Johnson Space Center. [2007-10-15]. (原始内容存档于2008-02-13).

- ^ Rocket company tests world's most powerful ion engine. Newscientist.com. [2017-08-10]. (原始内容存档于2022-03-10).

- ^ Executive summary (PDF). Ad Astra Rocket Company. 2010-01-24 [2010-02-27]. (原始内容 (PDF)存档于2010-03-31).

- ^ 星空筑巢不怕路遥. 新京报. 2012-06-17 [2012-06-16]. (原始内容存档于2012-06-20) (中文(简体)).

- ^ 俄航天集团向政府建议将国际空间站俄舱段运行期限延长至2028年. 俄罗斯卫星通讯社. 2023-04-07 [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-25) (中文).

- ^ What Is The Most Expensive Object Ever Built?. Zidbits.com. 6 November 2010 [22 October 2013]. (原始内容存档于5 August 2021).

- ^ Lafleur, Claude. Costs of US piloted programs. The Space Review. 8 March 2010 [18 February 2012]. (原始内容存档于1 August 2023). See author correction in comments.

更多阅读

[编辑]- Reference Guide to the International Space Station (PDF) Utilization. NASA. September 2015 [2021-08-25]. NP-2015-05-022-JSC. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-04).

- Reference Guide to the International Space Station (PDF) Assembly Complete. NASA. November 2010 [2021-08-25]. ISBN 978-0-16-086517-6. NP-2010-09-682-HQ. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-03).

- O'Sullivan, John. European Missions to the International Space Station: 2013 to 2019 (Springer Nature, 2020).

- Ruttley, Tara M., Julie A. Robinson, and William H. Gerstenmaier. "The International Space Station: Collaboration, Utilization, and Commercialization." Social Science Quarterly 98.4 (2017): 1160-1174. 在线阅读

外部链接

[编辑]实时查看

[编辑]- 空间站视频直播 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 由NASA通过uStream.tv提供

- 所在位置观测空间站机会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 在NASA.gov网站上

- 实时位置 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 在Heavens-above.com网站上

- 实时位置和跟踪 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 在uphere.space网站上

- bilibili上的空间站视频转播 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (中国境内可以直接观看)

多媒体

[编辑]- 约翰逊航天中心的图片库 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 在Flickr.com网站上

- 同Sunita Williams参观国际空间站 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 由NASA通过YouTube提供

- 前往国际空间站的旅程 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 由ESA通过YouTube提供

- The Future of Hope, 希望號實驗艙纪录片 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 由JAXA通过YouTube提供

- Seán Doran汇编的国际空间站轨道摄影视频:Orbit - Remastered (页面存档备份,存于互联网档案馆), Orbit: Uncut (页面存档备份,存于互联网档案馆); The Four Seasons (页面存档备份,存于互联网档案馆), Nocturne - Earth at Night (页面存档备份,存于互联网档案馆), Earthbound (页面存档备份,存于互联网档案馆), The Pearl (页面存档备份,存于互联网档案馆) (在 Flickr相册 (页面存档备份,存于互联网档案馆)上查看更多)

- 国际空间站十五周年紀念影片 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- YouTube (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中,Kelvin Gevinston 以航太遊戲 Kerbal Space Program 模擬整個國際太空站歷史